開発プロセス

建築家として「現代のメガネ」を考える

私は建築家として、建築設計のほかに空間デザイン、家具、照明器具などプロダクトのデザインも行っています。橋やジュエリーもデザインしてきましたが、メガネのデザインはそれらとは異なります。メガネのように日々の生活に寄り添うことのできる製品をデザインできるということは実にエキサイティングなことです。今回、メガネが多数のパーツから構成されるプロダクトであることを知る機会となりました。

「メガネ」といえば通常はメガネ全体を指しますが、実際にはフロント、リム、ブリッジ、ノーズパッド、ヒンジ、テンプルといったさまざまな部品から構成されています。この点においては、建物に扉や窓があり、屋根やファサードなどがあるのと同じかもしれません。今回のプロジェクトでも、多様な部分を組み合わせるという考えとともに進めていきました。

特に大切にしたのは、「メガネは顔に直接かけるもの」という点です。私たちはそれぞれ自分の顔があります。年齢によって変化が表われてくるとはいえ、生涯、自分自身の顔とつきあうわけで、これは実にすばらしいことです。このように考えると、メガネをかけるかどうか、どのようなメガネを選択するのかというのは、その人にとってデリケートで、深い意味を備えた決断となるものです。このようにメガネが私たち人間にもたらす意味をまず尊重することが、今回のデザインに関わるうえで忘れてならないことだと私は考えました。

さらにデザインを決定する過程では、さまざまな理由と向き合うことになります。技術的な理由もあれば、視覚的な美しさもある。

そして現代性。この現代性がとても重要だと考えます。建築家、デザイナーの役割というのは、その時代に生きる人々の存在をふまえながら、各時代のイメージを探っていくことです。フォルムについても、ディテールについても、現代においてデザインされるメガネとは何かを考えました。

類型を集め、

タイポロジーから構成していく

建築家、デザイナーの制作においては、急いで答を求めてはいけません。対象となる問題に関してどのような議論がなされるべきか、どのような話し合いが目的に貢献できるのかについて理解することが必要で、しかるべき時間を費やすことが求められます。

最も美しい状況は、なされてきた議論、必要性、求められている点を認識することによって、「答がやってくる」こと。何かを考え、発明してしまうのではなく、おのずと結果がもたらされるという必然性があることです。このようにして、他ではありえない、これしかないという答が見つかったときこそが、美しい。理由を備えた結果ですから。

ここで大切なのは、求められる本質的なものが何であるのかということを十分に理解することです。そのことで初めて、適切な答にたどり着けるのだと考えています。

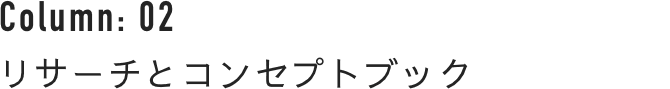

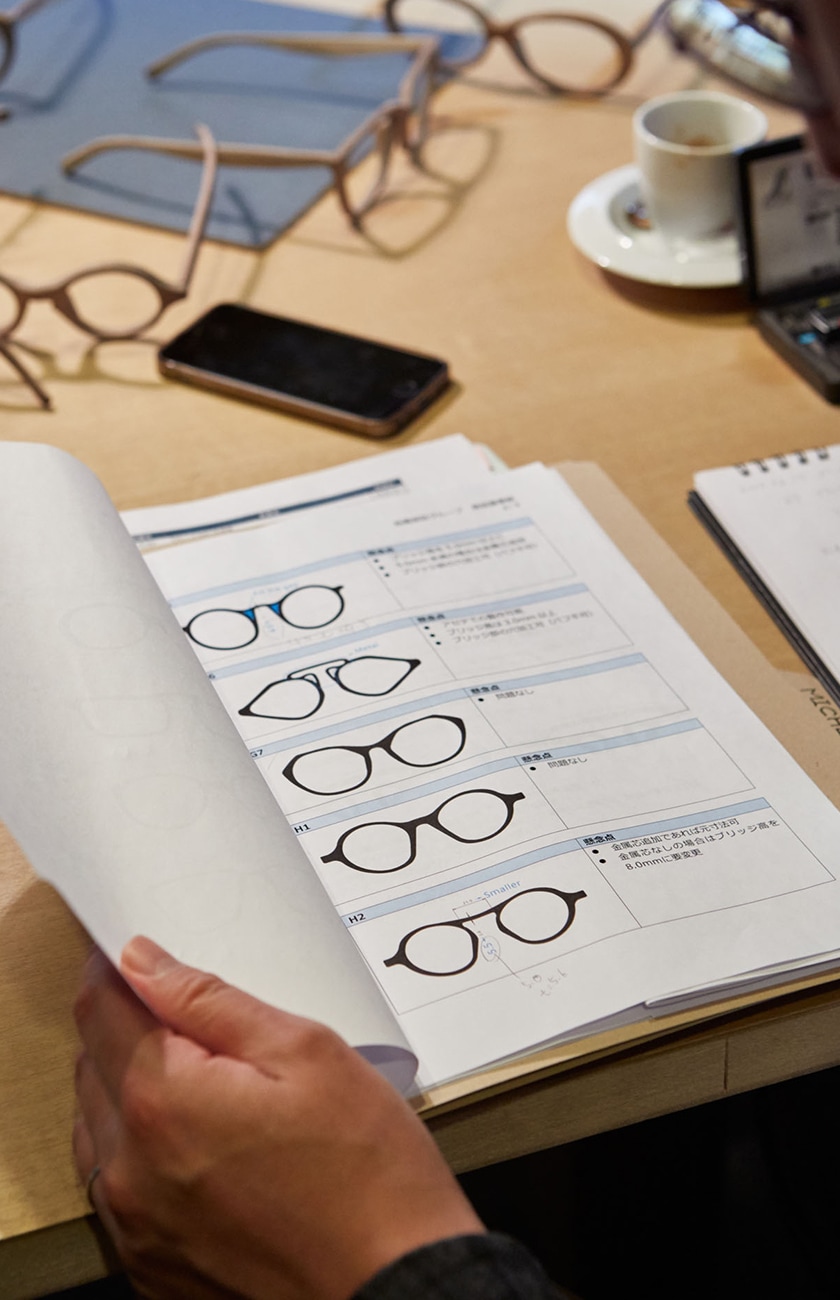

今回、メガネの歴史の研究を通して、ウエリントン、ボストンといった、レンズ、フロントの典型的な形、タイポロジーを知りました。メガネを自由にデザインしているつもりでも、結果としてタイポロジーの内に落ちていきます。他のもののデザインではなかなかないことであり、個々のタイポロジーがどう構成されているのかを把握することが、プロセスの始まりでした。そこに、独自のディテールとなるブリッジやテンプルなどを組み合わせていくことによって、メガネのかたちはさまざまに展開していきます。このような考えのもと、私はまず、メガネのタイポロジー、基本的にはレンズのかたちから始まるマトリックスを制作しました。

2年前、2016 年の作業です。

タイポロジーに沿ったデザインをタテヨコで組み合わせることで、8タイプ各8種、合計64のデザインを挙げることができました。それらを4タイプ各4 種、合計16デザインに絞り、最終的には4つの型に凝縮させています。ラウンド、ボストン、キャットアイ、多角形、というメガネのタイポロジーをもとに、現代のメガネの最大の魅力とは何であるのか、かける人々の魅力を最大限に引き出すものとは何か、その意味について見定める決断の過程だったように思います。

デフォルメを活かしたフロントの造形

今回のデザインでは「、デフォルメ」という考えを活かしています。

フロントのフォルムを特徴的に変形させたもの、幅を広くしたものなど、新しいフォルムを探っていきました。紙に出力してカットしたメガネの形は、スタジオのメンバーの顔にのせながら、細かな検討を行っています。

初期の段階ではほかに、私たちが建築設計を進める際と同様に、木を削った試作での検討も行いました。メガネを木で形づくることは実に繊細な作業で、何度もつくり直すことになりましたが、この過程を通した検討も意義のあることでした。

こうした試作品の検討に始まり、完成まで、JINSの皆さんはミラノにある私のスタジオに何度も足を運んでくれました。皆さんが持つメガネづくりの専門的な知識、経験をふまえての進行は、とてもスムーズに、互いの信頼関係のうえに進行するものとなったことにも触れておきましょう。そのことがいかに良い結果をもたらしたかというのは、これらのモックアップからご覧いただけると思います。というのも、私はプロジェクトで納得できない点があると、制作したモックアップを破棄してしまうのです。今回は全てが残っています。

このようにして絞り込んだ4タイプには、「モニカ」「フェデリカ」「ダビデ」とそれぞれスタッフの名をつけました。私の名前、「ミケーレ」もあります。

最も適切と思われる4タイプにたどり着いたら、次にはどのような仕上げにするかの検討です。単一素材にするか、複数の素材を活かすか、光沢仕上げかマットにするのかといった細部を

決めていきました。ここで驚かされ、興味をもったのは、メガネではほんの小さなディテールを変えることで、全体のイメージが一変してしまうことです。同じフォルムでも仕上げを光沢にするかマットにするかで、まったく異なる印象になります。

選択した素材は加工における幅広い可能性を内包するものなので、この素材を活かし、新しい感性や現代的な感性を表現できればと考えました。透明な部分とマットな部分をミックスした仕上がりもあれば、二層にしたものもあります。

色においてもJINSのチームとのさまざまなトライアルを重ねています。透明、不透明で見える色の表情など、素材の特性をそのつど学びながら、皆さんとのキャッチボールのうえで最終決定を行いました。

私のスタジオに設けた工房では、いつも木製の建築模型を制作しています。

木工職人のように一つひとつを削りながら制作していく作業ですが、プロジェクトの第一段階は手を使ったものにするべきであると私は考えています。木を用いた模型や試作制作の後には現代の機械を用いての試作検討が続くものの、プロジェクトが始まる初期段階では手を活かした作業を大切にしています。

私は大きな変化の時代を生きてきました。建築を学んでいた学生時代、情報は全て紙に記されていました。紙と鉛筆でデザインを行い、書籍やアーカイブの全てが紙によるものです。ペンを手に、1ミリ以内に何本の線が引けるかといった課題とともに建築を学んできました。しかし現在は異なります。イラストレーターで3Dの図面が一番早く描ける学生が優秀だと評価されているのかもしれません。すばらしい手の価値が失われてきてしまっていることを、私は懸念しています。

手を用いた作業は真の意味でのさまざまな実験となります。その過程で失敗することも少なくありません。だからこそ、多種類のパーツを手でつくって確認し、まとめていくなかで、さまざまな点に気づくことができるのです。手で認識し思考を深めていく過程には、大きな意味が備わっていると考えています。

プロジェクトの際、私たちが必ず制作するのがコンセプトブックです。今回も一冊のブックをまとめています。建築プロジェクトとは異なり、メガネがどう使われてきたのか、その起源に遡り、歴史的な研究も収めました。

メガネの歴史は400年ほどです。私自身はメガネなしで仕事をするということはありえず、メガネをかけないと世界が遠ざかってしまうのですが、歴史を遡ってレオナルド・ダ・ヴィンチについて考えてみれば、メガネをかけずにあれほどの仕事を行っていたのは驚きです。こうしたことに考えを巡らせるのも大変に興味深いことでした。

現存する記録によると、メガネの登場は1352年。トレヴィゾの教会で使われていたそうです。ダ・ヴィンチは1452年生まれですから、メガネを使おうとすれば使えたはずですが、使用していた記録が見あたりませんでした。さて、その後、一般の人々がメガネを使うようになったのは1600年代のことです。今から200 年ほど前から、ファッションの進化にあわせてメガネも進化を遂げてきたことも知りました。

有名人がかけるメガネも研究しました。なぜならその人のパーソナリティに強く影響を及ぼしているからです。私たち建築家にとってメガネをかけた最も著名な人物といえば、やはりル・コルビュジエですね。メガネと人物の関係性のこうしたリサーチも、メガネという領域を理解するうえで大いに役立ちました。

このブックの終盤では、自分たちにとってのインスピレーションにも触れています。

今回は不完全な表面、階段状の表面など、さまざまな写真を含めています。このブックは仕事を共にする皆さんと共有させていただくプラットホームともなるものです。JINSの皆さんともこの一冊をもとにした興味深いやりとりを行うことができました。

デザインを支える哲学

各自が創造するパーソナリティ

私の髭についてお話ししましょう。ずいぶん前から生やしている髭です。

私には双子の弟がいます。子どもの頃はいつも二人でひとり、という感じで、母に「双子、双子」と呼ばれて、一緒に母のところに行くという、そうした環境で育ちました。ほめられるときも、叱られるときも、二人で一緒です。けれど、大人になってくると、弟も私も、二人でひとりという状況にされたくないわけです。できる限り違って見えるよう、さまざまな工夫を凝らし、私は髭を生やしました。

このようにして私は、自分という感覚、私は唯一の人間であるという感覚をしっかりと覚えるようになりました。パーソナリティとは自ら創造していかなくてはならないということを、発見したわけです。そして、私たち一人ひとりが皆、自分自身をデザインしていくデザイナーであるのだと考えるようになりました。どのような髪型にし、どんな服を着るのか、どう行動するのか、パーソナリティとは本人こそが決めていくものです。

そのうえでも重要になってくるのがメガネだと思います。その人の顔にとって最も重要なディテールになってきます。

メガネを選ぶというのは自己分析のようなもので、ひとつのメガネを選ぶという行為も、実に深い決断のプロセスであると考えられます。皆さんがメガネを選ぶ際には、足を運んだショップにいる時間に限らず、朝や夜、家の鏡に映した自分の顔を目にしながら、あるいは街を歩きながら、どのようなメガネを選ぼうかと、メガネについて考えているのではないでしょうか。

他の人とは異なる存在となるためにメガネのデザインを選ぶ人がいれば、人と同じように見えるようにするためにメガネのデザインを選ぶ人もいることでしょう。映画スターやサッカー選手といった著名人を頭に置いて、彼らと似たメガネを選ぶ人も多いかもしれませんね。

メガネを選ぶという行為のなかに、その人の性格が表れてくるという点は興味深いことです。

建築とは時代を証明する存在です。どのような価値を備え、いかなる位置づけで、誰のためのものであったのか、これらの観点から時代の証明となるわけです。

私が建築を学んだのは1970 年代、フィレンツェの大学でした。ルネサンスを始めとする建築の歴史や技術を学び、1976年に卒業しました。その後出会ったのが、私よりも34 歳年上だった建築家、エットレ・ソットサスです。1976年に彼が仲間と立ち上げたスタジオ・アルキミアに私も参加し、1981年にはメンフィスの立ち上げにも関わるなかで、大学では学べなかった真に大切なことをエットレから教えてもらいました。

それは、建築家の仕事とはただ単に建築物のかたちをデザインするのではない、ということです。人間のふるまい、活動そのものに目を向けること。その重要性を学びました。建築家の仕事とは、人間や世界を理解することであり、生活に必要とされるものを丹念に探究したうえでかたちにしていくことであると、私は考えています。

デザイン誌「Domus」の編集長を務めるようになってから、「もの」の意味についてこれまで以上に考えるようになりました。とくに関心があるのが、「ものとの距離」です。

例えば、部屋から見える周辺の建物。遠くから目にすると、まるで小さなオブジェのように目にできます。自分の手でメガネを持てば、遠くで見える建物よりも、目の前のメガネのほうが大きく見えてくる。建築が机上のオブジェと同じようにとらえられるわけです。大規模なもの、距離をおいて遠方に小さく目にできるもの、実際に小さなもの。それらすべてにおいて新しいものを設計し、デザインする際に大切となってくることは同じ。「人」なのです。「人」を掘り下げて、考えなくてはなりません。「Domus」の編集もこうした想いや、興味のうえで行っています。

願う未来との接点をつくるメガネ

このことをさらに考えると、メガネとは、願いを手に入れるために大切な存在である

ということがわかります。願っている未来との接点となるものなのです。自分はどうなりたいのかを考え、イメージしていくことと共に…。

1000年前であれば、ある世界に生まれると、その環境で一生を終えることになっていたかもしれません。昔は時の流れも今よりずっとゆっくりで、得られる情報も限られていましたから。しかし現在は、ひとつの世界に留まることなく、自分の思う世界に生きていける時代です。未来とは私たちそれぞれの中にあるものです。

もうひとつ、多くの生物のなかで、人間とは、唯一ものを創出する生物であるということです。ものをつくる生物はもちろん他にもいますが、ハチがつくる巣はいつも同様の巣であり、鳥がつくる巣も同じ様な巣です。けれど私たちの周囲に目を向ければ、建物は全て異なります。人間だけが常に異なるものを創造していくのです。新しいものを見たいと感じ、新たな創造をせずにはいられない。同一のもののみをつくっていたら、時が止まってしまっているように感じてしまうのでしょう。

なぜなのでしょうか。動物界の中で人間が唯一、「自分がものを見ている」ことを意識しているからなのです。自らを外から見る能力も備えています。先ほど申し上げたパーソナリティも、外から見ることで、自分を認識し、確認できるというわけです。こう考えると、自分たちは皆それぞれ違うのだという意識が、さまざまなものを創出していく人間独自の行動につながっているといえるのではないでしょうか。ユニークであること、他の人と違う存在であること、パーソナリティを表現していくこと。こうした点と「見る」というこ

とは切り離せず、メガネとも切り離せないことでもあります。

パーソナリティに関してもうひとつ興味深いのは、理性というよりも、感覚、感情的なものでとらえられるものであり、記憶に留まるものであるということも添えておきます。センシビリティ、エモーショナルという面を忘れてはならないということです。

We are all designers of ourselves. 私たちは皆、自分自身のデザイナーなのです。こう考えると、皆さんがメガネを選ぶ際に、時間を費やすというのはとても大切であるということもいえますね。自分の将来、見たい自分を創造していくうえで、最も適したデザインを選んでもらえると良いと思います。