薄くて軽く、透明性があること。

空気のように。

僕たちが目ざしたのはメガネの

ミニマムな姿。

ー ロナン

メガネは人の身体に関わるプロダクトで、僕たちが普段デザインしているインテリアの世界とは違います。以前にジュエリーをデザインする機会がありました。身体に関して僕たちが初めて手がけたデザインで、幸いなことに成功を納めることのできたプロジェクトとなりましたが、メガネはジュエリーとも異なります。

ー エルワン

JINS Design Projectの連絡をいただいたのは4年前でした。新しいプロジェクトに声をかけていただく際にはいつも、返答するまで時間をかけて考えますが、今回は特にいろいろと考えました。その時間のなかで、このプロジェクトにどんどんひかれていったんです。そして、家具もメガネも向かうべき課題は同じであるのだと考えた。どちらも人の行動や心理面に深く関わり、行動を変えることにもなるものですよね。

ー ロナン

今回、僕たちが重視したかったのは「エレガント」であること、また、「ジェントル」、やさしさのあるデザインです。そして、かける人にとってどんなメガネであるべきか。デザインの過程で僕たちがいつも大切にしているのはリサーチで、素材や技術面についても色についても同様ですが、今回は特に「エレガンスとは何か?」からリサーチを行いました。

ー エルワン

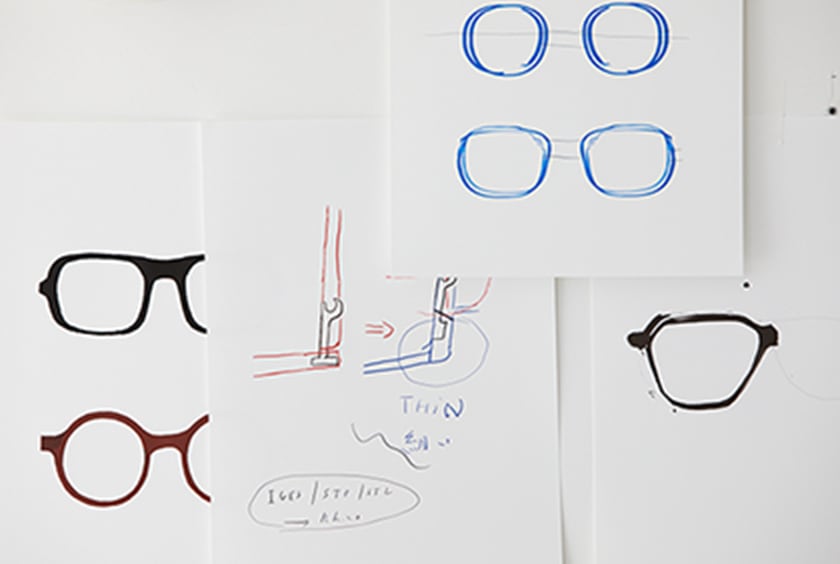

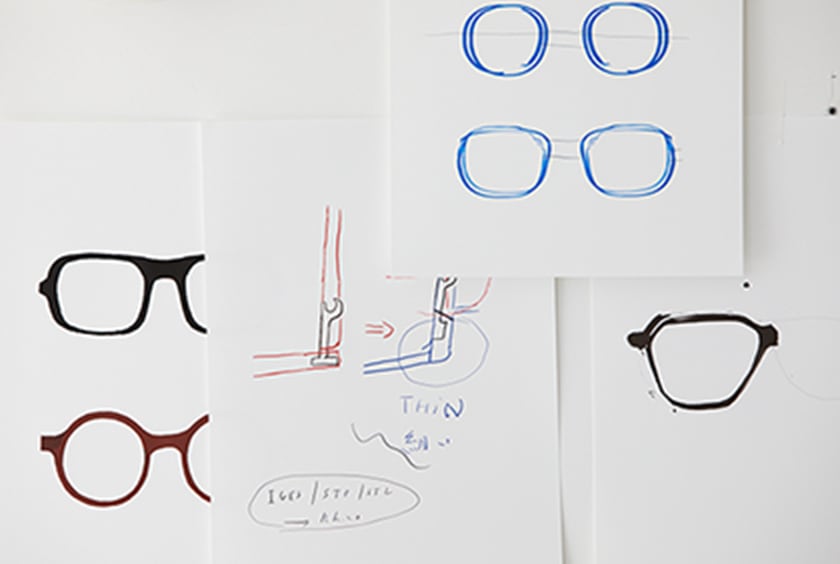

そのうえでまず始めたのはコンセプチュアルなドローイングで、メガネの具体的な形のドローイングからではありませんでした。また、デザインを考えるときはいつも二人で検討します。ロナンと僕とそれぞれの考えがあるので、意見が割れることももちろんありますよ。そんなときには作業をその前に戻して、もう一度ドローイングを描いてみるんです。同じ意見となることが、僕たちのデザインの前提です。

ー エルワン

ある日、洗練されたアイデアが頭に浮かびました。そのときのことを鮮明に覚えています。金曜日でしたね。5月か6月の、僕にとっては「日本的」とでも言える静かで穏やかな一日でした。スタッフは誰もいなくて、このスタジオには僕ひとり。リラックスできる空気のなかで今回のデザイン全体に大切な骨格を考える作業をしていたんです。そのとき僕たちが半年ほど熟考を重ねてきたものがひとつにまとまり、プロダクトのまさにDNAと呼べるものが浮かびあがったんです。コンピュータを使って、メガネと目の関係、フレームの軸線、曲線を描くフォルムなど大切な要素をデザインに込めてみました。もちろんこの日にデザインが完成したわけではなく、その後ほぼ1年をかけて試作を繰り返しています。

ー ロナン

そうして段階を踏みながら進めていくうちに、ミニマムなメガネの発想に到達しました。こうした作業のなかでインスピレーションを与えてくれたのは、JINSがこれまでにつくっているメガネのなかにあった、信じられないほど薄くて、主張しすぎず、自然に顔になじむメガネです。

ー エルワン

そう、リーディング用のメガネで、色はピンクだったよね。現代のプラスチックは柔軟性もあり、ソフトで頑丈であるという説明をJINSから聞いて、大きな魅力を感じたんです。薄く、素材の弾性もあり、人間工学的にも優れていました。ほかにもJINSのフレームを多数目にするリサーチをしていたのですが、そのなかで思い浮かんだのが、レンズを囲んだリムとフレームの開閉に必要なヒンジをつなぐところ、「ヨロイ」と呼ばれている部分の提案です。

フロントからヒンジへとなめらかに

つながるデザインにしました。

メガネとしてこれまで

イメージされてきた部分をあえて省いてしまうことを考えたんです。

ー エルワン

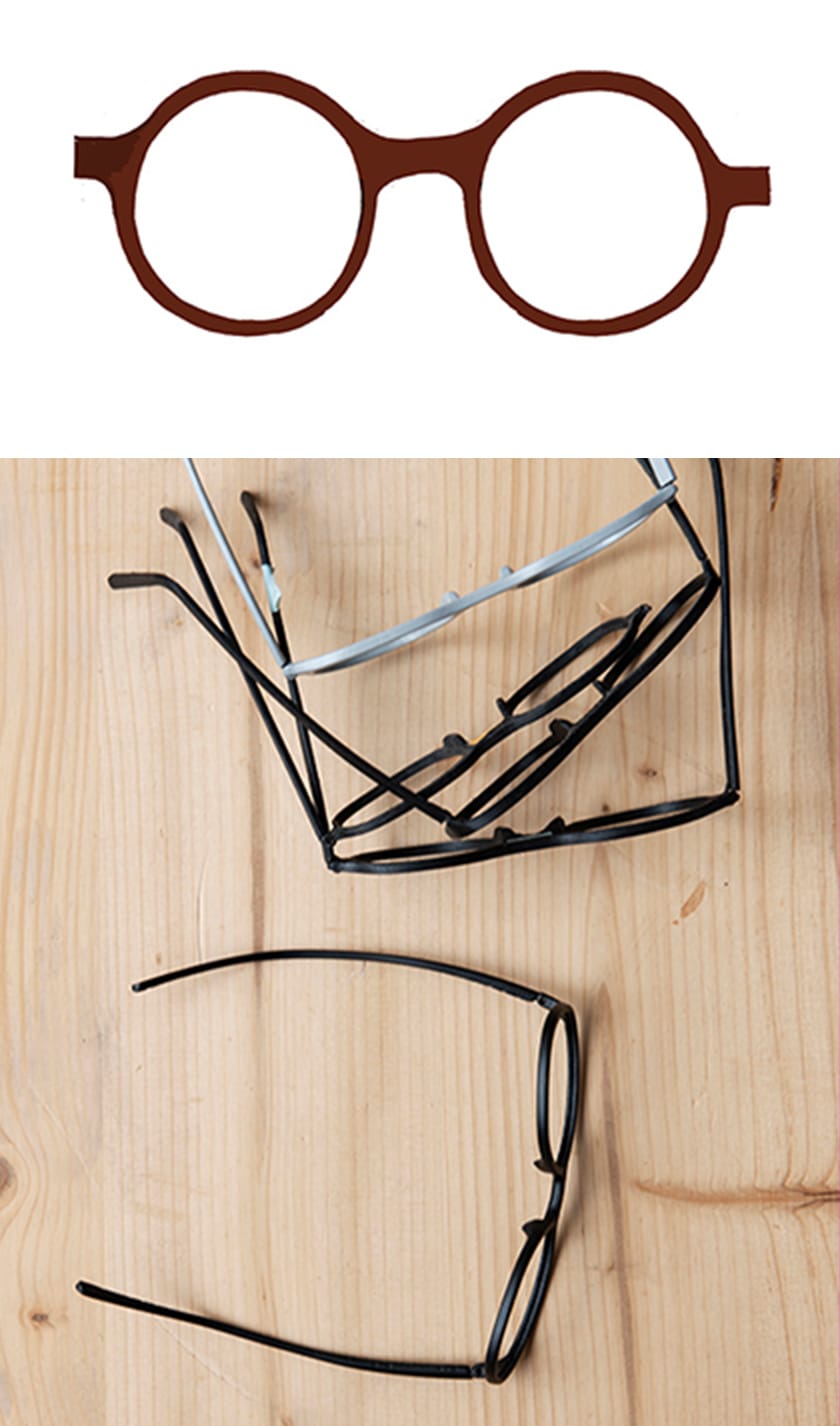

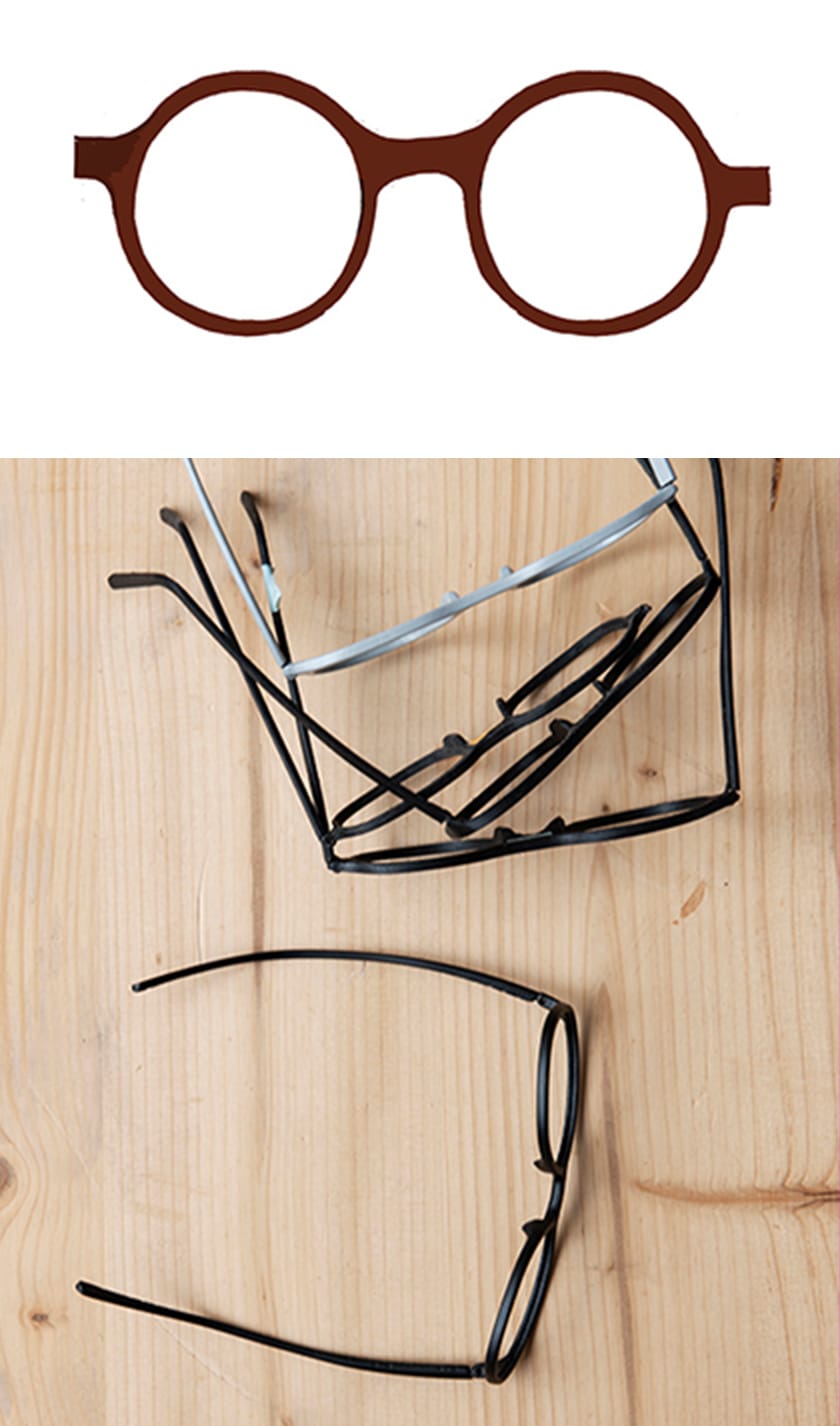

僕たちはメガネのヨロイについて考えました。ヨロイはフレームを切り出していた従来のメガネ製造で必要とされてきたものであり、メガネの歴史や記憶を受け継ぐ造形かしれませんね。でもあえてヨロイ部分を省いてみるのはどうだろう? そう考えたんです。JINSにはプラスチック射出成形のすばらしい技術があるので、機能的に支障がないのであれば、ここを省くことができるのではないか、と。人の表情や行動と同様に、顔にかけるメガネはとてもデリケートな存在です。今回、僕たちは伝統的なメガネの造形を変えてしまったわけだけれど、結果として奇妙なプロダクトになってはいけないと常に考えていました。

ー ロナン

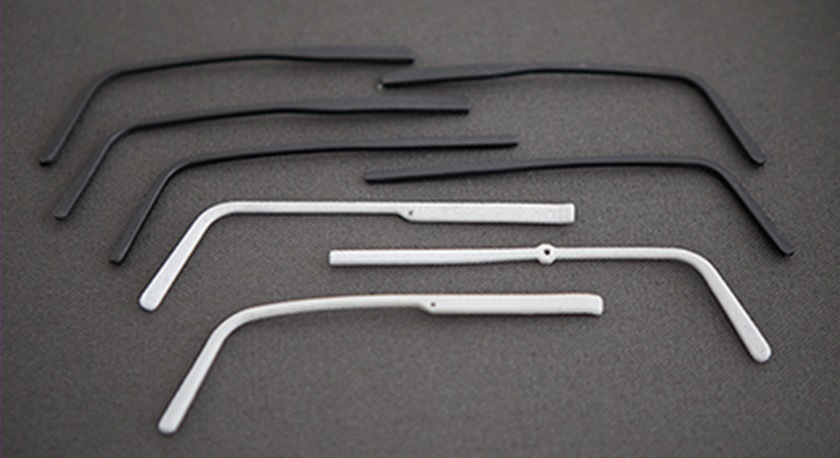

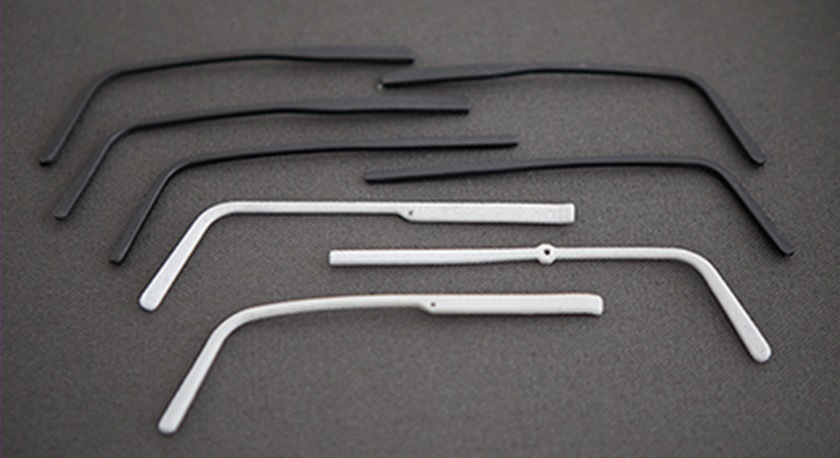

新しい提案に取り組みたい。同時に、多くの人の顔や身体にフィットするものをつくらないとならない。これまであった造形をなくしてしまうことで、メガネをかけた姿が美しくなくなってしまうことは避けなくてはなりません。オブジェとしては美しいのだけれど、かけてみるとどうも良くないということが起きてしまうのがメガネのデザインです。それほど複雑で難しいプロダクトなんです。一貫して僕たちの課題となっていたのは、フレーム全体のバランスです。人の顔の曲線的なかたちから自然に連なるフォルムの、繊細で薄く、エレガントなメガネを、ラウンドタイプからスクエアタイプまで検討していきました。

ー エルワン

継承されてきた記号をなくすこと自体はそれほど難しいことではないと思うんです。難しいのは、ある一部を省いたものをかけたときに、その人の姿はどう見えるのか。どのような曲線にすれば、人間の身体にフィットして美しく見えるのか。スタジオの3Dプリンタを駆使して試作を繰り返し、JINSのチームと技術面についても頻繁にやりとりをしながら、検証を続けたんです。こうして、丈夫であると同時に空気のように軽く、かけ心地の良いメガネを開発することができました。

メガネはその人の「姿」となる。

フロントの曲線にはこだわりました。

上下のバランスを何度も調整しています。

ー エルワン

フロントの形に関しては、フレームの中心をどの位置にするのか、かける人の目の位置からちょっとだけずれるほうがよいだろうかと、細かな検討を行いました。フロントの上部分と下部分のフォルムのバランス、サイズも調整を重ねています。全体としてのミニマムな造形はこうしたリサーチの結果となるものです。

ー ロナン

わずか0.5ミリの違いが、深刻な雰囲気にも、ふざけた印象にもなってしまう。エレガントという要素を形にすることは、簡単なことではありませんでした。それに、かける人の表情そのものも変化していくわけですから、細かなことで雰囲気が変わるのだということを丁寧に考えないとならない。どんな姿に見えるのか、どんな印象となるのか、ああ、これは映画監督のようだ、と感じたこともありました。

ー エルワン

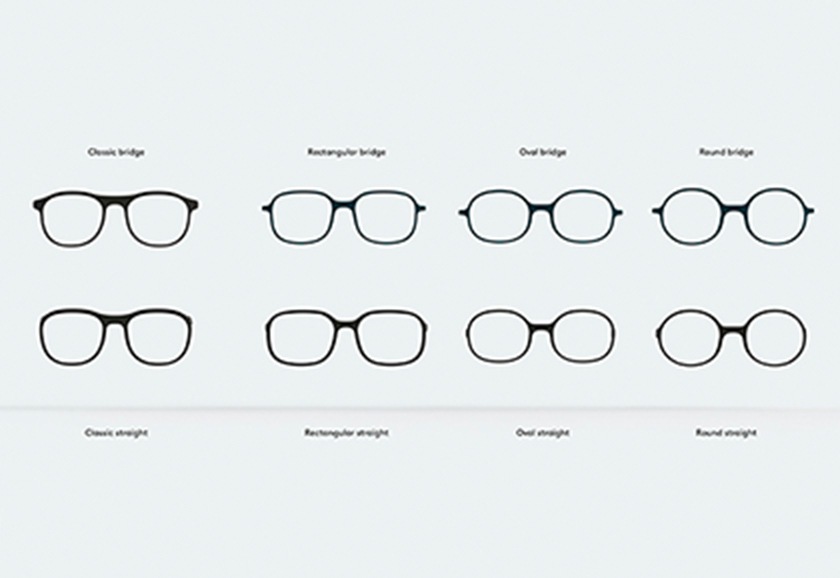

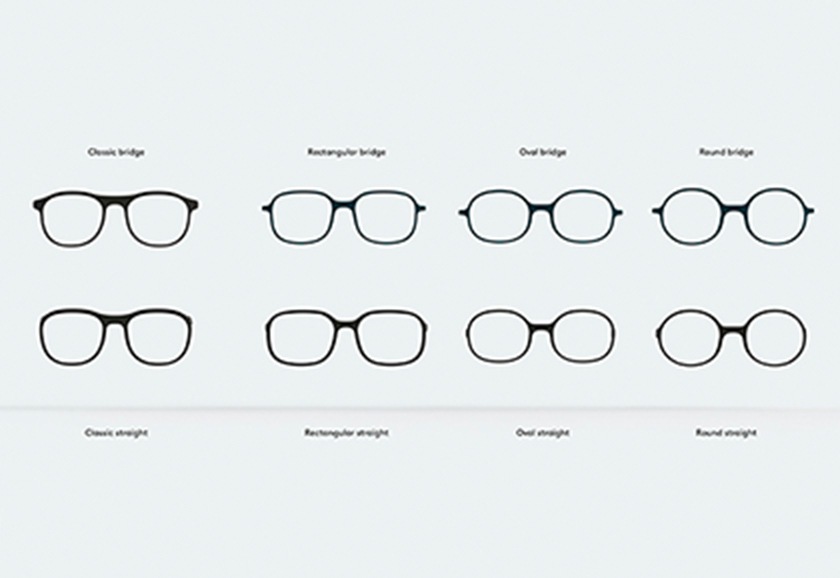

ラウンド、楕円、四角、クラシックと4 タイプのデザインにまとめていますが、すべて同じコンセプトのうえでのデザインです。顔の形だったり髪型だったり、人々の姿に関する要素はさまざまありますよね。そこでメガネのデザインの選択肢においても、少し違ったタイプも試してもらえるようにして、全体としてシンプルなデザインにしたいと考えたんです。

ー ロナン

カラーリングに関してもほぼ同じアプローチで検討していて、いろんな人の表情にあわせてみながら決めたものです。また、こうしたフォルムと同時に考えたのが、透明ということでした。

ー エルワン

「空気のように軽い」という特色からも、フレームが身体に同化し、まるでフレームがないように見えることが美しいのではないかと僕たちは考えたんです。淡い色から濃い色へ。グレーやダークブルー、メガネの古典的な色とも言えるブラウンも検討しました。このタイプにはこの色といった単純な組み合わせではなく、フォルムとカラーリングのそれぞれが密接に関わりあっています。

ー ロナン

デザインのプロセスって料理に似ていますよね。味見をするように、そのつどテストを重ねていく。正しいバランスであると確認でき、納得できるまで模型をつくっては検討するという作業を繰り返すことで、デザインはより洗練されたものとなっていきます。このJINSのプロジェクトで僕たちは、「異なるフレームのタイプが、使う人の自然な表情を補う」という考えを持っていました。空気のような透明性を重視したのも、その姿の一部となることを考えてのことです。…… 人の美しさとは、しぐさや姿からもたらされるもの。それぞれのメガネのフォルム、色をその人がまとうとき、「SUGATA」のデザインは完成するのです。

ロナンとエルワンの二人は、都市計画から家具、テーブルウエアと幅広いデザインを手がけている。パリにあるスタジオでは複数の作業が進行中。ドローイングや模型、テキスタイル見本を始めとする素材サンプルがあちこちに置かれている。「どのようなプロジェクトでも、いま何が欠けているのか、必要とされるものは何かについて時間をかけて考えます」。彼らは言う。「デザインは人のためのものであり、文化です。デザインアプローチには多種多様な方法があるけれど、対象を細かく分けてしまうのではなく、人そのものの行動を念頭に置いてデザインする必要があると思う」とエルワン。「ほかに大切なのは、やはり『透明性』かな。流通を含む世界のあり方は複雑になっているので、素材ひとつをとっても、文化的な面からもその背景を深く考えたい。またさまざまな人の話に耳を傾ける過程にも発見があります。あらゆるところから発想を広げています」

ロナンが続ける。「僕たちを取りまく世界は、美しいものだけではないのが現実です。興味深いオブジェを見つけ出し、より良いものを探っていくというのが、僕たちがデザインを通して行っていること」「風景、建築物、人が椅子に座る姿、カフェの雰囲気。いつもさまざまなものを目にし、美しさについて考えます。僕が特に関心のある照明を例に挙げてみますね。重要なものであるのに、身近な電球の色にしてもカフェやレストランの空間にしても、良い照明ってなかなかないのが現実です。だからこそ、些細な情報も集めながら、少しでも良いものにしていきたい」二人はさらに語ってくれた。「大切なのは、『ハーモニー』。さまざまな要素の調和に関するリサーチであり、調和について理解することだと思っています」

-

Photo: Studio Bouroullec

-

Photo: Studio Bouroullec

Photo: Studio Bouroullec

-

Photo: Studio Bouroullec

-

Photo: Studio Bouroullec

-

Photo: Morgane Le Gall

-

Photo: Studio Bouroullec